この記事では、AIを活用したKindle出版のメリットや方法についてご紹介します。

結論から言うと、AIを上手に活用すれば、初心者でもスムーズにKindle出版が可能です。

逆に、AIにすべてを任せすぎて、内容の質が落ちてしまっていることもあります。

僕自身も、最初はAIの使い方がよく分からずに失敗した経験があります。

文章が機械的すぎて読みにくかったのですが、今ではAIと人間の手をうまく組み合わせることで、読者に刺さる本を作れるようになりました。

そんな実体験も踏まえて、この記事ではAIを活用した効果的なKindle出版の進め方や注意点を詳しく解説していきます。

「AIを使って効率よく出版したい」という方は、ぜひこのまま読み進めてみてくださいね。

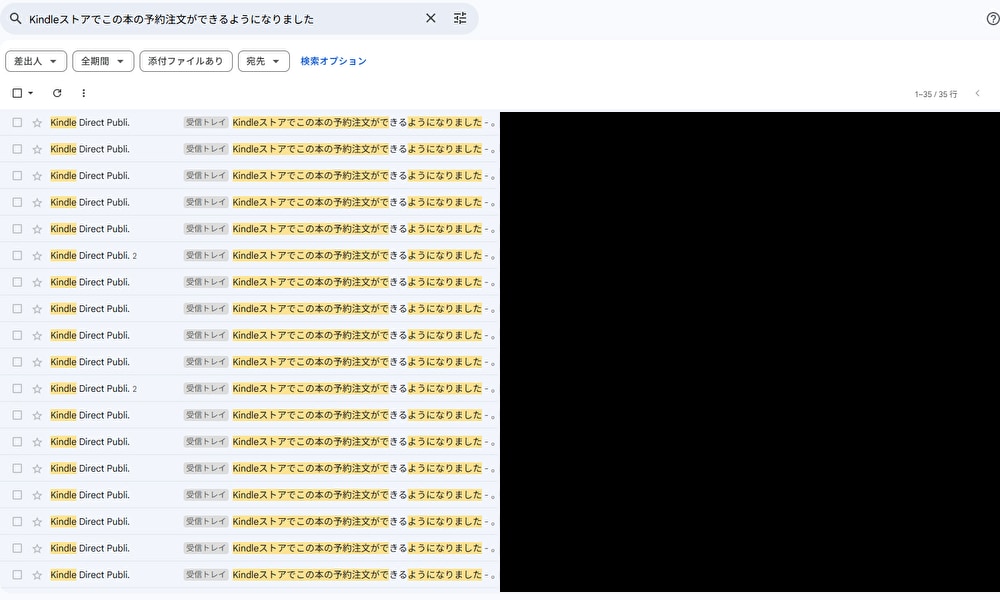

\実績画像はこちら/

Kindle出版でAIを使って執筆する方法

・原稿の構成をAIに考えてもらう

・各章の下書きをAIで作成

・自分の経験や意見を追記

1つずつ解説します。

原稿の構成をAIに考えてもらう

まず、構成(目次)をゼロから考えるのは意外とハードルが高いですよね。

テーマは決まっていても、「どんな章立てにすればいいのか分からない…」と悩む方は多いと思います。

そんなときに役立つのが、AIに「構成案」を出してもらう方法です。

たとえば、「副業ブログの始め方についてKindle本を書きたい」といったテーマをAIに伝えると、読者に響く章立てを8~10項目ほど提案してくれます。

そこから自分に合った内容に微調整するだけで、しっかりとした骨組みができ上がるので、あとは順番に肉付けしていくだけ。

まさに、時短&効率的な執筆スタートが切れるのです。

各章の下書きをAIで作成

構成が決まったら、次は各章の中身。

ここでもAIは大活躍します。

たとえば、「第1章:副業ブログのメリットについて詳しく書いて」とプロンプトを出せば、見出しごとに読みやすく構成された文章をサクッと出してくれます。

もちろん、そのまま使うのではなく、あなた自身の経験や主張を織り交ぜるのがポイント。

AIはあくまで「たたき台」を作ってくれる存在と考え、自分らしい言葉に置き換えていくと、読み応えのある原稿が完成します。

特に、初心者の方や文章が苦手な方にとっては、真っ白な画面に向かって1文字ずつ書くよりも、はるかに気が楽になるはずです。

自分の経験や意見を追記

AIの文章は論理的でまとまっている一方で、どこか無機質になりがちです。Kindle読者が読みたいのは、「誰が、どんな経験をもとに語っているのか」というリアルなストーリー。

だからこそ、AIが出した下書きに対して、「自分はこうだった」「実際にこう感じた」といった体験談や失敗談を追記することが大切です。

そうすることで、読者にとって共感しやすく、信頼性の高いコンテンツになります。AIと人間、それぞれの強みを組み合わせることで、より魅力的なKindle本が仕上がるのです。

AIで質の高い原稿を書くポイント

プロンプトは具体的に

同じ箇所を複数回AIに出力させて比較

文章を整えるために人間が手直し

上から順番に解説します。

プロンプトは具体的に

AIに「いい文章を書いてもらう」ためには、質問の仕方(=プロンプトの設計)が非常に重要です。

たとえば、「副業について書いて」ではざっくりしすぎていて、抽象的な内容になりがち。

そこで、「40代サラリーマンが副業ブログを始めて月5万円稼ぐまでのステップを解説して」と具体的な指示を与えると、ターゲットに刺さる内容を出してくれる確率がグッと上がります。

プロンプトは、言わば「AIとの会話の入口」。

丁寧に設計するほど、AIのアウトプットも自然で役立つものになります。

同じ箇所を複数回AIに出力させて比較する

AIの回答は毎回同じではありません。ですから、同じテーマや見出しに対して、少しずつ表現を変えて複数のバージョンを出力させると、自分に合った表現や切り口を見つけやすくなります。

僕も実際に、「第3章:効率的な時間の使い方」というパートに3回出力を依頼し、それぞれの文章を比較したうえで、もっとも読みやすい構成を選びました。

AIを「アイデア出しの相棒」として使うことで、文章の質を着実に上げることができます。

文章を整えるために人間が手直しする

最後に絶対に忘れてはいけないのが、AI任せにしすぎないこと。いくら優秀なAIでも、100%自然で説得力のある文章にはなりません。

AIの文章には「読点が多い」「語尾が単調」「やたらと説明口調」などのクセがあります。これをそのまま使ってしまうと、読みづらい原稿になってしまうんです。

だからこそ、人間の手で丁寧にリライトする工程は必要不可欠。読者に「この本、読みやすいな」と感じてもらえる仕上がりにするために、最終チェックは自分の目で行いましょう。

知っておきたい注意点

すべてAI任せにすると「著作権侵害」の可能性がある

AIで作成した原稿でも「人間の手が入っているか」は重要

表紙画像やタイトルもAIに任せるときは要注意

間違った情報が含まれていないかチェックする

AIを使って原稿を書くとき、ありがちなのが「それっぽいけど間違った情報が混じっている」というケースです。

AIはあくまで大量の学習データをもとに文章を作っているため、正確な事実確認をせずに、ありそうな内容を自信満々に出力することがあります。これは「ハルシネーション」とも呼ばれ、非常に注意が必要です。

特に、数字や年号などが含まれている、正確性が求められる情報は特に要注意です。

僕も過去にAIに任せて執筆した原稿の中に、明らかに誤った情報が含まれていて、あとから手直ししたことが何度もあります。

すべてAI任せにすると「著作権侵害」の可能性がある

AIの出力には、知らず知らずのうちに著作物に似た表現や構成が混ざっていることもあります。特に、ChatGPTなど大規模なAIはネット上の情報を学習しているため、既存の文章に酷似してしまうことも。

そのため、「これは本当にオリジナルの表現か?」を確認する視点が必要です。コピペチェックツールを使って、出力結果に盗用のリスクがないかを確認することをおすすめします。

AIで作成した原稿でも「人間の手が入っているか」は重要

最近のAmazonのKDP審査は、AI原稿に対しても非常に敏感です。

特に、明らかにAIが自動生成しただけのような本は、審査に通らないケースが増えているという声を聞いたことがあります。

ですので、AIを使って作った原稿は、必ず自分の経験や主張を交え、肉付け・編集することが大前提です。

表紙画像やタイトルもAIに任せるときは要注意

MidjourneyやCanvaのAI機能などで作る表紙画像も人気ですが、素材の著作権や商用利用の可否には注意が必要です。

また、AIが生成したタイトルは時に不自然な日本語になったり、検索需要を意識していないこともあります。

表紙・タイトルも、人間がしっかりチェックし、修正する必要があれば直します。

AIを使った場合のKDP出版申請時のルール

現在、AIで原稿や表紙を作った場合は、KDPの出版登録時に「AI 生成コンテンツ」という項目から申告する必要があります。

「AIを使用して作成した」と明記が必要な場合がある

2023年9月7日以降、KDPではAIを使って作成したコンテンツについての申告欄が登場しました。

出版時のチェック項目に、「AI生成コンテンツ」という問いがあるので、正直に回答する必要があります。

ただし、AIを「補助的」に使った場合(例:文章構成の参考など。自分でテキストや画像などのコンテンツを作成した後、AIで編集や改良・エラーチェックなどを行った場合)であれば、申告する必要はありません。

とはいえ、曖昧な表現にならないよう、「どこまでAIを使ったか」を自分で明確に把握しておくことが大切です。

AI生成コンテンツの扱いに関する最新情報をチェックする

KDPのガイドラインは常にアップデートされています。

AIの活用が広まるにつれて、AIコンテンツへの審査基準も年々厳しくなっている印象です。

そのため、「前はOKだったことが、今はNGになっている」といったケースも少なくありません。

出版前には必ず公式ガイドラインを確認し、安心して申請できる状態にしておきましょう。

審査に落ちた場合の対処法

万が一審査に落ちた場合は、「何が原因だったのか」をしっかり振り返ることが大切です。

著作権に触れていないか、AIの使用範囲が適切か、文章のクオリティが十分かをチェックしましょう。

それでも原因が分からない場合は、出版経験の豊富な第三者に相談するのもひとつの手。

プロに客観的な視点で見てもらうと、スムーズに解決の糸口が見つかることもあります。

どうしても原因が分からない場合や、「できるだけ早く審査を通したい」という方は、以下の記事で詳しく対処法をまとめていますので、あわせてご覧ください。

>>KDP審査に通らない時の原因と対処法

また、どうしても解決が難しい場合は、僕がココナラで提供している「KDP審査突破サポート」を活用いただくのもおすすめです。

これまでに35冊すべて審査通過した実績をもとに、丁寧にサポートしています。

まとめ

AIは、Kindle出版の可能性を広げてくれる強力なツールです。ゼロから原稿を書くのが不安な方、時間がなかなか取れない方にとって、AIは大きな味方になります。

ただし、あくまで「補助」として活用することがポイント。AIが作ってくれた文章をそのまま出すのではなく、自分の体験や視点を織り交ぜて“人間味”を加えることで、読者の心に響く一冊に仕上がります。

KDPのルールやガイドラインをきちんと守りつつ、AIと上手に付き合って、あなたらしいKindle本を世に送り出してみませんか?

出版の第一歩を、AIと一緒に踏み出してみましょう!

【悩み別の教材・サポート一覧】

以下は、僕がココナラで出品している教材やサポートサービスの一覧です。

執筆や出版に関するお悩み・ご希望に合わせて、ぴったりのサービスが見つかるかもしれません。

気になるものがあれば、ぜひ詳細ページもご覧ください!

【再配布権& 3大特典付き】

Kindle出版の原稿を外注したい方必見 !

・ 外注さんの継続率をアップさせる5つのコツ (3.500文字超)

・ コピペOKのライター募集文

・ 外注管理シー ト (Excel)

外注初心者でもすぐ使える、実践的なマニュアルです。

【2週間徹底サポート】

KDP審査に通過できない方を、35冊の出版実績をもとに徹底サポートします。

【出版登録作業で手が止まってしまう方へ】

ChatGPTなどのAIを使って、タイトル、サブタイトル、キャッチコピー、内容紹介、キーワードをあっという間に作成!

外注スタッフによる品質のばらつきも解消でき、登録作業を大幅に効率化できます。

【この教材・サポートの信頼性】

・僕は、2025年2月にKindle出版をスタートした現役プレイヤー

・独自に磨き上げたノウハウを活かし、現在は外注スタッフを統括するKindle出版プロデューサーとしても活動中

・これまでに35冊のKindle本を出版

\実績画像はこちら/

コメント